【医护风采】我院中心手术室邹雁冰荣获广东省“针刺伤防护—说出背后的故事”征文演讲比赛一等奖

9月30日,由广东省护理学会护理行政管理专业委员会主办的“针刺伤防护—说出背后的故事”征文演讲比赛在广州举行。

广州市妇女儿童医疗中心妇婴院区手术室邹雁冰获在全省94位参赛选手中脱颖而出,荣获比赛一等奖。

▲颁奖现场

妇婴院区手术室邹雁冰获比赛一等奖

?让我们一起来看看?

“针刺伤背后的故事”

针刺伤

也许你不曾经历过

但你一定听说过

而我也刚好知道这样

三个关于针刺伤的故事

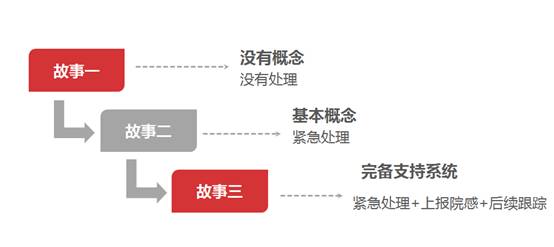

第一个故事

那是一个争分夺秒的抢救,也是刚刚毕业的她参与的第一个抢救。同事注射完的针头刮到了她拿着听诊器的右手,紧张甚至没有让她感到疼痛,经人提醒才发现右手有一个正在出血的伤口。“没事,继续”她随意地擦了擦血,随即投入了这场抢救。

第二个故事

那是一个有些平淡的午后,她帮一个患者进行了退烧药的注射,在双手回套针头时,抬头回答了一个患者的疑问。忽然一个刺痛,针扎到了自己的手上。她赶紧由近心端向远心端挤压,用流动水和消毒液冲洗了自己的伤口。

第三个故事

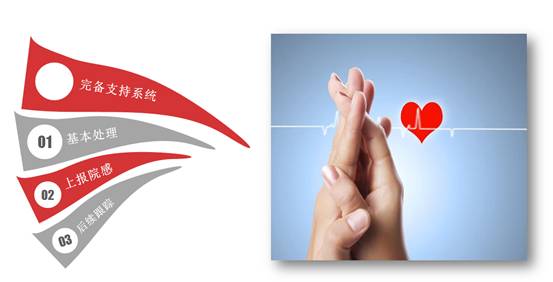

那是一个异常漫长而忙碌的凌晨。临近下班,有一名新入院乙肝小三阳产妇需要紧急完善术前准备。作为实习生的她帮患者抽完血,针头被固定的纸胶布黏住没有成功放入锐器盒内,反而扎到了自己。她马上做了紧急的挤压、冲洗消毒等处理,还在老师的帮助下上报了院感系统,进行了抽血等后续跟踪检验。

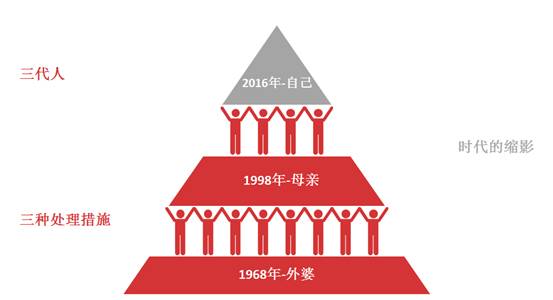

第一个故事里的她,完全没有针刺伤的概念。第二个故事里的她,基本懂得了针刺伤的应急处理。第三个故事里的她,除了应急处理,也有了比较完备的支持系统。三个大同小异的刺伤,为何会有完全不同的处理呢?因为第一个故事,发生于1968年,主人公,是我的外婆。第二个故事,发生于2000年,主人公,是我的母亲。第三个故事,发生于2016年,那个实习生,就是我自己。

我们一家,三代人,三种针刺伤不同的应对措施,固然和个人有关,但是你看,这是不是更像一种时代的缩影?回望时代的变迁,让我不由得感慨,自己是生在了最好的时代。我们继承了前人的一腔热忱,也重视了自身的职业防护。对针刺伤的预防,我们已经有了太多应对措施,比如规范操作,禁止“双手回套针帽”,比如减少锐器的使用,采用留置针无针接头等。更值得一提的是,我们医院已经能够提供完备的支持系统。在发生问题时,领导会指导我们做出正确的处理,给予当事人情感上的支持,医院也在实施咨询、教育和检验等预防工作。

所以我们对针刺伤处理的进步,归根到底是制度的进步。而制度的进步,很可能就是前辈们用血和泪的代价为我们总结的经验。而这些流血流泪的前辈,可能就是我的外婆、我的母亲。我感谢这样的制度,也希望自己能够努力,一起去促进这样的进步。

针刺伤,希望后来的你,只能听说过,却不曾经历过,希望我们一起走在这条充满鲜花的道路上,却不被荆棘刺伤。

(妇婴院区手术室 供稿)

官方微博

官方微博